Héritier de la Galerie des plans en relief des places fortifiées du royaume, le musée des Plans-Reliefs a été créé en 1943. Ses collections sont installées aux Invalides depuis 1777. Objets de stratégie militaire à l’origine, les plans-reliefs permettent aujourd’hui d’appréhender la lente construction de l’Etat français et ses rapports avec l’Europe, du XVIIe au XIXe siècle. Elle documente aussi l’histoire des villes, de la fortification et de l’aménagement du territoire.

Histoire des collections

Les dates clés de la collection

-

création de la collection pour Louis XIV

-

installation de la collection dans la Grande Galerie du Louvre

-

déménagement de la collection dans les combles des Invalides

-

première ouverture au public de la Galerie des plans-reliefs

-

prise de 19 plans-reliefs des places fortes des frontières de l’est et du nord par les Prussiens

-

arrêt de la fabrication des plans-reliefs de places fortes

-

classement de la collection au titre des monuments historiques

-

création du musée des Plans-Reliefs

-

projet de transfert de la collection à Lille

-

convention de dépôt de 19 plans-reliefs des places fortes du Nord, de Belgique et des Pays-Bas à Lille, nombre ramené à 14 en 2019

-

ouverture au public de deux galeries rénovées

-

Exposition « La France en relief » sous la nef du Grand Palais

Le contexte de création des plans-reliefs

Durant le règne de Louis XIV, la défense du royaume était organisée le long des côtes et des frontières. Un réseau de places fortes fut ainsi mis en place de manière à contrôler les voies de communication entrant dans le pays (routes, cours d’eau, cols et vallées), obligeant les armées ennemies à pratiquer une guerre de siège pour faire tomber ces villes fortifiées avant de poursuivre leur avancée dans le territoire. Cette époque fut aussi celle du perfectionnement de la fortification bastionnée. Le tracé des fortifications, composé de remparts encadrés de bastions, fut complété par la construction d’ouvrages avancés (tenailles, demi-lunes, contregardes, ouvrages à cornes, etc.) multipliant les lignes de feux et les obstacles face à l’assaillant. La durée des sièges en fut accrue et la technique d’attaque des places dut être perfectionnée et rationalisée. Pour offrir à Louis XIV une vision globale des défenses du royaume, son ministre de la Guerre, Louvois, commanda la réalisation de plans-reliefs des sites fortifiés.

© GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Adrien Didierjean

Naissance de la collection sous Louis XIV

La collection française des plans-reliefs est l’héritière d’une tradition née au XVIe siècle en Europe. Il était en effet courant pour les ingénieurs militaires de réaliser des maquettes pour représenter leurs projets de fortifications, les forteresses d’un territoire, ou encore les travaux de siège dirigés contre une ville.

Sa naissance est liée à l’histoire de la lente construction et stabilisation des frontières du royaume pendant le règne du Roi-Soleil. Les premiers plans en relief ont été conçus pour accompagner les travaux de fortification menés par les ingénieurs du roi dans les villes fortifiées des Flandres espagnoles conquises lors de la guerre de Dévolution (1667-1668). Ces premières maquettes, alors appelées modèles, reliefs, ou plans en relief, étaient de simples instruments de travail sommairement exécutés par les ingénieurs du roi et représentaient l’état d’avancement des travaux dans une place forte : projets, constructions en cours, puis fortifications achevées. Plusieurs pouvaient ainsi être fabriquées à quelques années d’intervalle pour un même site. Elles constituaient des supports pédagogiques pour permettre à l’ingénieur de soumettre ses projets de manière très claires au roi et à ses ministres.

J’ai vu le relief [de Luxembourg] que le sieur de Montaigu m’a apporté. Je compte qu’il servira beaucoup à entendre le projet que j’attends de vous à tout moment.

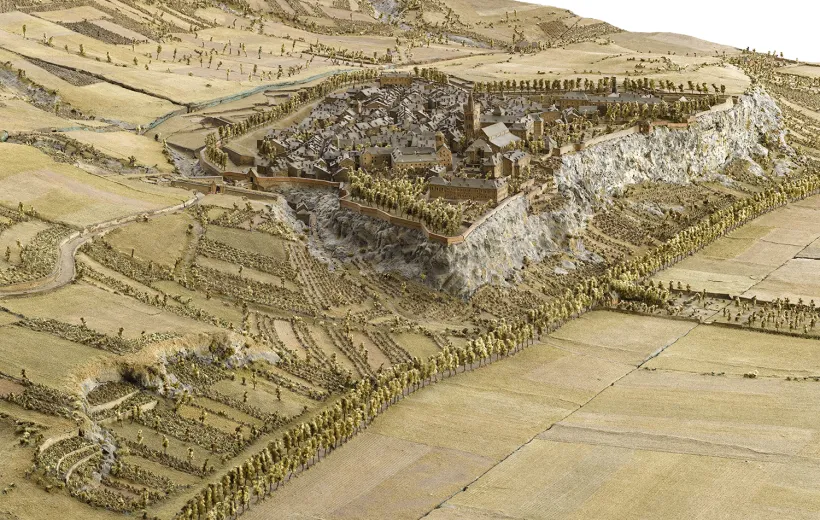

Un petit nombre d’ingénieurs militaires s’est progressivement spécialisé dans la réalisation des plans en relief et en a codifié les techniques de fabrication à partir des années 1690. L’échelle de 1 pied pour 100 toises, correspondant environ au 1/600, s’est alors imposée comme étant la plus adaptée à la représentation des fortifications, des bâtiments à l’intérieur des villes et de la campagne environnante, dans les limites des portées de tir d’artillerie. La minutie sans cesse croissante apportée à la fabrication des maquettes, confectionnées en bois, carton, carton-pâte, papiers aquarellés et gravés, métal, soie pour la végétation, leur confère dès lors le statut de chefs-d’œuvre.

La vocation des plans en relief fut aussi modifiée à partir des années 1690. Désormais conçus pour représenter les places fortes quelques années après l’achèvement des campagnes de fortification menées dans les villes représentées, ils sont devenus la mémoire des travaux exécutés, outils de représentation et de maîtrise du territoire pour le pouvoir central. Ces représentations en trois dimensions offraient une vision aérienne des lieux, facilitant la compréhension du tracé des fortifications, de l’organisation des villes et de leur insertion dans le paysage, en révélant la nature et l’importance des dénivellations. Elles constituaient une réponse efficace à l’impossibilité dans laquelle se trouvait alors la cartographie d’exprimer le relief de manière juste.

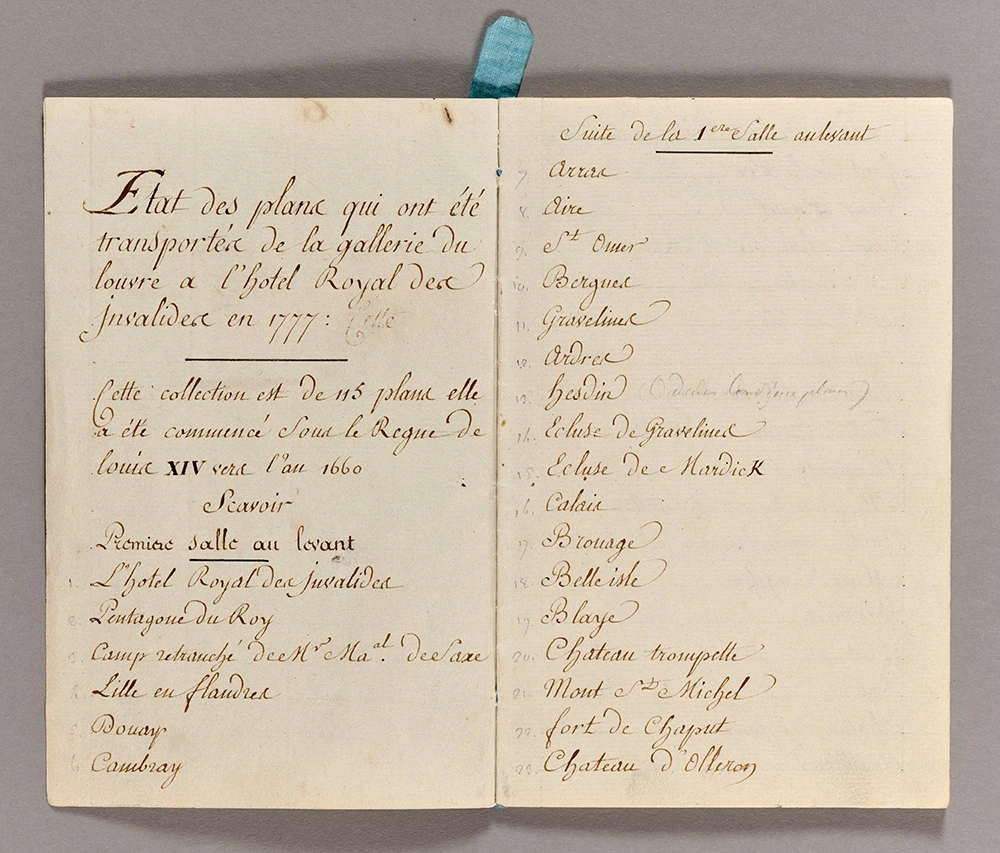

La collection de Louis XIV telle qu’elle était constituée à la fin du XVIIe siècle est connue grâce à un inventaire décrivant l’Estat des Plans en Relief qui sont dans les Thuileries, dressé par Vauban en 1697. Il révèle qu’en moins de trente ans, cent quarante-deux maquettes avaient été fabriquées, représentant cent un sites fortifiés. Les plans en relief, fabriqués dans les villes reproduites, étaient transportés jusqu’au roi, dans la résidence où il se trouvait, pour lui être présentés afin qu’il puisse étudier la configuration des places fortes nouvellement conquises ou en cours d’aménagement.

L’installation de la collection au Louvre

C’est en juin 1700 que les plans en relief sont installés dans la Grande Galerie du Louvre. Bien que relevant toujours du secret militaire – la galerie ne peut être visitée que sur autorisation du roi ou du ministre de la Guerre –, la collection est désormais mentionnée dans les guides de Paris à partir du début du XVIIIe siècle. Dès lors, les plans en relief ne sont plus seulement des outils d’étude et de stratégie militaire. Ils comptent aussi au nombre des instruments de propagande au service de la gloire du roi et de la puissance du royaume. Tout au long du XVIIIe siècle, souverains, ambassadeurs ou chefs militaires étrangers viennent visiter la collection lors de leur voyage à Paris. Ils constituaient aussi des outils de réflexion pour la guerre de siège et étaient utilisés pour l’éducation des princes et des élèves ingénieurs ou par les officiers pour la préparation d’une campagne militaire.

Il y avait cent vingt-cinq plans, chacun desquels était posé sur une table de la grandeur d’un sofa. On y a observé une si grande exactitude, qu’on y a dépeint les montagnes et les plaines qui sont aux environs des places…

Le développement de la collection sous Louis XV

La collection continue d’être enrichie sous Louis XV : trente-sept plans en relief sont fabriqués pendant la Régence et sous le règne personnel du souverain. Certains sont construits pour remplacer des maquettes conçues sous Louis XIV, trop abîmées ou ne correspondant plus à la réalité des places fortes représentées. D’autres ont été fabriqués peu après la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748), pour garder la mémoire des places des Pays-Bas autrichiens temporairement occupées par les armées du roi de France. La fin de la guerre de Sept Ans en 1763 marqua l’arrêt des conflits sur le sol européen jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. On n’éprouva plus le besoin de réaliser de nouveaux plans-reliefs et on se contenta de restaurer ceux existants.

Le transfert de la collection aux Invalides en 1777

Sous Louis XVI, l’utilité des plans-reliefs est remise en cause et la collection menacée de disparition. Le roi décide de la conserver, mais ordonne son transfert dans les combles de l’Hôtel des Invalides pour pouvoir présenter au Louvre ses collections de peintures.

Pour accueillir cette ample collection, on aménage une partie des combles des Invalides, alors simples greniers à blé de l’hôpital. D’octobre 1776 à mars 1777, plus d’un millier de voyages sont nécessaires pour effectuer le déménagement complet des œuvres et de l’atelier de fabrication. La Galerie des plans-reliefs est ainsi la première collection installée au sein de l’Hôtel des Invalides. Les plans-reliefs ont été déployés dans les galeries situées à l’ouest de la cour d’Honneur sous les combles, à savoir la galerie Louis-le-Grand et celles entourant les cours de la Victoire et d’Angoulême.

La Convention et le Premier Empire : le renouveau de la collection

… il n’y a point de meilleure carte que ces plans en relief.

Par la loi du 10 juillet 1791, les plans-reliefs sont rattachés au Dépôt des fortifications, organisme qui, au sein du ministère de la Guerre, réunissait mémoires, plans, cartes et objets issus des travaux du service du génie. La commande de la réalisation du plan-relief de Toulon, destiné à commémorer la reprise de la ville aux Anglais par les armées républicaines en 1793, marqua le renouveau de la réalisation de plans-reliefs.

Napoléon Bonaparte à son tour commanda la fabrication des maquettes des forteresses qu’il faisait aménager dans l’Empire : Luxembourg (1802) et, en Italie, la Rocca d’Anfo (1804) et la Spezia (1811). Les plans-reliefs les plus vastes, ceux de Brest (130 m²) et de Cherbourg (160 m²), furent réalisés entre 1811 et 1813. Pour pouvoir présenter des maquettes toujours plus nombreuses et aux dimensions de plus en plus importantes, les espaces dévolus à la galerie n’ont cessé d’augmenter, autour de la cour d’Honneur et dans des ailes attenantes.

Une collection pillée, reconstituée et enrichie

La collection est mise à mal en 1815 quand, à la chute de l’Empire, l’armée prussienne s’empare de 19 plans-reliefs des places du Nord et de l’Est et les entrepose dans l’arsenal de Berlin. À partir des années 1820, la Galerie entreprend de remplacer les reliefs disparus et continue jusqu’en 1870 d’accompagner les travaux d’aménagement de forts et de places fortes par la fabrication de nouvelles maquettes. C’est ainsi que des maquettes ont été réalisées tout au long du XIXe siècle pour visualiser des projets difficiles à traiter dans des lieux très accidentés, comme ceux du fort l’Ecluse (1832-1841) ou de Grenoble (1839-1848). D’autres plans-reliefs sont construits pour commémorer les interventions militaires françaises lors des révolutions européennes (siège d’Anvers en 1832 ; siège de Rome en 1849).

L’ouverture progressive au public au XIXe siècle : les prémices d’un musée

La Galerie des plans-reliefs est progressivement ouverte au public à partir de 1799, d’abord pour une durée d’un mois par an, sous la surveillance de soldats du Génie, afin d’empêcher le public de dessiner ou de prendre des notes sur les plans-reliefs. La Galerie des plans-reliefs, grâce à la représentation détaillée des villes frontières, de leur architecture et des paysages qui les entourent, permettait au public de découvrir de nombreuses villes et leurs caractéristiques architecturales régionales, tout en rappelant leur insertion et leur rôle dans l’histoire de France.

1870 : l’arrêt de la production des plans-reliefs

La puissance de l’artillerie utilisée durant la guerre franco-prussienne a marqué la fin de l’utilisation de la fortification bastionnée pour assurer la défense des territoires et, dans le même temps, la fin de l’utilité stratégique des plans-reliefs et l’arrêt de leur fabrication.

De 1668 à 1870, 250 plans-reliefs ont été construits, représentant 150 sites fortifiés implantés aux frontières du royaume et jusque dans les anciennes possessions françaises.

La galerie a continué de produire une nouvelle cartographie en relief après la guerre de 1870, ainsi que de nombreux modèles pédagogiques à destination des écoles militaires, et ce jusqu’à la Première Guerre mondiale. Elle a ainsi multiplié la réalisation de plans directeurs au 1/20 000 des camps retranchés aménagés à partir de 1875 pour assurer la défense de l’est de la France. Le changement de nature de son activité a entraîné son rattachement au Service géographique de l’armée en 1886. La Galerie a dès lors accompagné ses travaux par la réalisation de cartes en relief, notamment lors des missions topographiques en Algérie.

Du classement de la collection à la création du musée

À la fin du XIXe siècle, les plans-reliefs de places fortes ont été conservés en tant que pièces de musée à caractère historique et artistique. Afin de répondre aux besoins d’espaces au sein de l’Hôtel des Invalides au début du XXe siècle, le ministère de la Guerre donne l’ordre de disperser la collection et de détruire certaines œuvres. Pour assurer sa préservation, elle est classée au titre des monuments historiques en 1927. Elle est rattachée au ministère de l’Education nationale en 1940 en raison de son intérêt pour l’histoire de l’urbanisme. Le musée, fondé en 1943, relève alors du service des Monuments Historiques du secrétariat général des Beaux-arts.

En 1984, dans le cadre de la politique de décentralisation culturelle alors en vigueur, le transfert de la collection à Lille est décidé. Alors qu’une grande partie avait déjà été déménagée, le projet est annulé en mars 1986. Le débat passionné autour de « l’affaire des plans-reliefs » aboutit à la mise en dépôt au Palais des Beaux-Arts de Lille de 19 plans-reliefs des villes fortifiées du Nord, de la Belgique et des Pays-Bas (nombre ramené à 14 en 2019).

Aux Invalides, une exposition de préfiguration d’un futur musée est mise en place dès 1986 sur une surface de 1150 m². Parallèlement commence une réflexion sur le redéploiement de la plus grande partie des collections dans un musée modernisé. Sa réalisation est confiée en 1988 à Vladimir Mitrofanoff, architecte, et Christian Germanaz, muséographe.

Le musée aujourd’hui

Seule la première tranche de ce programme a été réalisée de 1995 à 1997, permettant d’ouvrir au public deux galeries : une salle d’expositions temporaires (galerie Dantzig) et la galerie principale (galerie d’Arçon) où sont présentés 26 plans-reliefs de villes fortifiées et de forts de la Manche, du littoral Atlantique, des Pyrénées et de la Méditerranée.

Le projet de redéploiement complet du musée tout autour de la cour d’Honneur des Invalides demeure un objectif à terme du ministère de la Culture.

L’étude de ces maquettes historiques offre aujourd’hui un précieux témoignage de l’histoire de la fortification, du Moyen Âge jusqu’en 1870. La collection permet d’appréhender la lente construction de l’Etat français et ses rapports avec l’Europe, du XVIIe au XIXe siècle.

La minutie des techniques de fabrication employées pour la représentation des villes et de leur environnement fait aussi de la collection un formidable outil d’étude de l’urbanisme sous l’Ancien régime et de son évolution jusqu’en 1870, du paysage et de l’équipement des campagnes (cultures, fermes, moulins, voies de communication, etc.). Les caractéristiques architecturales de chacune des villes peuvent également être observées. Ce témoignage exceptionnel offre la possibilité de mener des études comparées entre les villes représentées aujourd’hui et les plans-reliefs qui les représentent. Elles permettent de comprendre l’évolution d’une ville et de son environnement, en faisant apparaître la persistance de certaines formes urbaines et paysagères ou, au contraire, la disparition de certains éléments patrimoniaux marquants.

Depuis 2011, la numérisation en trois dimensions des plans-reliefs facilite la réalisation de ces études comparées, en collaboration avec les villes. Elle permet aussi de développer des outils numériques mis à disposition des visiteurs au sein du musée, favorisant une découverte enrichie des plans-reliefs.

A lire aussi

-

Présentation des collections

Le musée des Plans-Reliefs, héritier de la collection royale de Louis XIV, devenue Galerie des…

Publié le

-

Visite générale

Découvrez la collection unique au monde des plans-reliefs.

Tout public - 1h30